展覧会の絵 番外・横尾忠則その1

今回、横尾忠則の初期代表作に再会し、やはり同じMOT(東京都現代美術館)での、「森羅万象」と題された、横尾のこれまで最大規模の個展に足を運んだ、2002年夏の記憶が蘇りました。MOTは、その建物自体が一つの素晴らしい建築作品。ゆったりと規模が大きく、その中に異なる空間が様々用意され、その中を旅しながら作品を見ていくという楽しい作りです。その広大な館内に、常設展示室以外の全フロアー、全ての展示室をぶっ通しでの個展、横尾作品が400余点! 作品の数も圧倒的ですが、一点一点がとても強い。美術館にいた2時間程、何を見ても、強烈な横尾世界が目を通してぎりぎりと心に押し入ってくる感じでした。そのエネルギーの凄まじさに圧倒され、見終わって美術館を出た時は、くたびれ果てると共に、精神的にもへとへとの脱魂状態。そうそう、田村美沙さんとはこの展覧会もご一緒でした。彼女も見終わって腑抜けになってたっけ‥‥。

今回、横尾忠則の初期代表作に再会し、やはり同じMOT(東京都現代美術館)での、「森羅万象」と題された、横尾のこれまで最大規模の個展に足を運んだ、2002年夏の記憶が蘇りました。MOTは、その建物自体が一つの素晴らしい建築作品。ゆったりと規模が大きく、その中に異なる空間が様々用意され、その中を旅しながら作品を見ていくという楽しい作りです。その広大な館内に、常設展示室以外の全フロアー、全ての展示室をぶっ通しでの個展、横尾作品が400余点! 作品の数も圧倒的ですが、一点一点がとても強い。美術館にいた2時間程、何を見ても、強烈な横尾世界が目を通してぎりぎりと心に押し入ってくる感じでした。そのエネルギーの凄まじさに圧倒され、見終わって美術館を出た時は、くたびれ果てると共に、精神的にもへとへとの脱魂状態。そうそう、田村美沙さんとはこの展覧会もご一緒でした。彼女も見終わって腑抜けになってたっけ‥‥。

その時は横尾世界でお腹いっぱいになってしまっていたのですが、今回(驚くべきリアル展→MOTコレクション)では色々な作家の中で横尾作品を見たこともあり、それらの比較から、横尾世界がいかに特異であるかが際立って見て取れました。横尾を一気にスターダムに押し上げた初期作品群中、18点の代表作です。(初期の横尾作品は、それら全てが代表作と言っても大げさではありません。)

西欧の伝統的な芸術様式には、「美」への意識が根底にあると思います。現実世界の「きれいなもの、美しいもの」を遥かに凌駕した理想的、絶対的なものとしての「美」です。そんな超越的な「美」を構築するために、宗教への接近、壮大化、重厚化、あるいは、理想への純化、形而上学的な昇華の方向性が伝統的な方法論となってきました。近代、現代における表現は、その古典的美の伝統に抗う歴史といっても過言ではないでしょう。現代の作家である横尾も、伝統からかけ離れ、印刷された媒体、そこにデザイン的又は、劇画的手法で、全てを思いきり矮小化してしまいます。モティーフはとてもフィジカル。暴力やエロティシズムも含む、肉体そのものや肉感、生理的感覚に結びついた題材です。しかし、それらをチープで平面化された空間にぺたっと押し込め、戯画的に矮小、軽薄化してしまう事によって、本来フィジカルであるはずものが、プラスティックになり、リアリティーを失うのと同時に抽象性、観念性、シンボル性を獲得してしまうという、逆説的な世界を現出させています。 横尾作品が際立っているのは、伝統芸術に抗うというより、「ケツまくり」している点です。しかも徹底的に。 今回見たスペイン、そして日本の作家達も然りですが、近代、現代の作品には「否定対象としての美、伝統的方法論」を大なり小なり見てとることができます。外見的に、否定、破壊があるのですが、本質的に伝統を打破し得たわけではありません。対立軸としての伝統があるからこそ可能な否定、「派生した否定」でしかなく、伝統に対する意識性が透けて見えます。否定も肯定も同軸上のあっちとこっち、いわば同じ穴のムジナ。 一方、横尾の世界には、西欧伝統芸術やそれが希求する美への関連性、繋がりの痕跡が見事にかき消されています。しかし、横尾ほどの鋭い直感と感性が、それら美の集積と、その価値に無知であるはずがありません。(現代には伝統に無知な作家も、散見されますが。)その伝統の圧力に対し横尾の選択した答えは、正面切って抗おうとしないことだったと思います。その代わり、自分内部の西欧的な美意識を、自分の直感的感性とそのスピードで自ら出し抜き、「ケツをかく」という、とても奇妙な自己意識に対する裏切り行為をしているように見えます。自分自身のケツをかくわけですから、怖いものしらず。そこに横尾特有の「美って何なの?、芸術ってなんなの?」然とした、掟破りの不遜、不敵なアティテュードが突出します。そんなヤクザな作風は、伝統に対する横尾の内心を隠蔽する装いにもなっています。

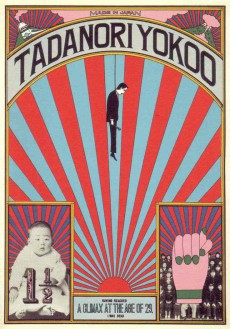

横尾作品が際立っているのは、伝統芸術に抗うというより、「ケツまくり」している点です。しかも徹底的に。 今回見たスペイン、そして日本の作家達も然りですが、近代、現代の作品には「否定対象としての美、伝統的方法論」を大なり小なり見てとることができます。外見的に、否定、破壊があるのですが、本質的に伝統を打破し得たわけではありません。対立軸としての伝統があるからこそ可能な否定、「派生した否定」でしかなく、伝統に対する意識性が透けて見えます。否定も肯定も同軸上のあっちとこっち、いわば同じ穴のムジナ。 一方、横尾の世界には、西欧伝統芸術やそれが希求する美への関連性、繋がりの痕跡が見事にかき消されています。しかし、横尾ほどの鋭い直感と感性が、それら美の集積と、その価値に無知であるはずがありません。(現代には伝統に無知な作家も、散見されますが。)その伝統の圧力に対し横尾の選択した答えは、正面切って抗おうとしないことだったと思います。その代わり、自分内部の西欧的な美意識を、自分の直感的感性とそのスピードで自ら出し抜き、「ケツをかく」という、とても奇妙な自己意識に対する裏切り行為をしているように見えます。自分自身のケツをかくわけですから、怖いものしらず。そこに横尾特有の「美って何なの?、芸術ってなんなの?」然とした、掟破りの不遜、不敵なアティテュードが突出します。そんなヤクザな作風は、伝統に対する横尾の内心を隠蔽する装いにもなっています。 西欧的な伝統芸術は作品至上のところがあり、作家の死後も作品が孤高の唯一無二の存在として輝きを放ち続けることを希求します。そのような唯一無二な作品にオークションで巨額の値がついたりするのはご存じの通りです。しかし、これら横尾作品群はポスターという、あからさまな商業主義印刷媒体。いくらでも刷れて、そこかしこにべたべた。「ポスター作品」自体はロートレックが既にやったことですが、これは大変ナイーヴ。それに比べ横尾のはアナーキズム満々、伝統へのテロリズムのように見えます。ポスターとしての物理性に作品の本質があるわけではなく、そこに表現される世界自体(もしかすると、横尾自身の直感的感性そのもの)が作品の本体だとの強い主張を感じます。音楽における、印刷された楽譜⇔楽曲作品と関係が似ていますね。(音楽の場合、演奏というインター・メディアが存在しますが。)横尾の出自がグラフィック・デザイン畑だったため、意図的というより必然でもありますが、印刷媒体を前提として制作されるので、正規の印刷ならそれら全てがオリジナル。オークションなど屁でもない。 印刷された作品と言うなら、「責め場1・2・3」という連作は、版を重ねることで作品を構成していく印刷課程をそのまま露にすることで、逆に作品が解体される様、いわば解体ショーを表現の本体にしてしまっています。つまり、作品を構成する版を個別にプリントすると、そこには解体された作品のパーツが露になり、そのまま解体現場となるわけです。この捨て鉢な着想一つだけでも舌を巻いてしまいますが、同時に、背後にもうひとつ横尾の意図があるように感じられます。この作品の印刷技法は、シルクスクリーン。これは、スクリーンがマスクとなり、切り抜かれたところにインクが乗る技法。版の実体があるところは紙面の空白、版の切り抜かれた空白の部分に紙面のインクと、「版と紙面」両者の関係が正と負、実と虚という対極にありながらお互いがぴったり対になり、不可分の関係性が生じます。まさに、この作品自体が両者の接面に成立しています。この、作品の制作技法上に存在する対極関係。そして、前述したこの作品のテーマ、「露になった解体現場」、そこにある「構成と解体」の対極関係。さらに、作品自体のモティーフとなっている「SとM」。これら、コインの裏表、対極にあるもの同士が相互を補完し、ねじとねじ穴が出会うようにぴったり一体になる幸せな一点、その接合点が、この作品、「責め場」なのだと思います。何というメイクセンス!これこそが横尾の暗喩だと感じました。(下の写真はその連作中の「3」) 印刷媒体を作品とする手法は、マス・プロダクション、マス・メディア発祥の地、アメリカの作家達が盛んに用いました。(マス=massには、「大量の」とともに「大衆の」の意味もあります。)観念性を軽々蹴飛ばす、横尾の直感的感性のぶっ飛びの前では、ウォーホルもひよっ子に見えます。(個人的にはモンローもキャンベルスープもけっして嫌いではありませんが。)恐らく、横尾は観念自体も直感的に捉え、わしづかみに扱える能力があるような気がします。

西欧的な伝統芸術は作品至上のところがあり、作家の死後も作品が孤高の唯一無二の存在として輝きを放ち続けることを希求します。そのような唯一無二な作品にオークションで巨額の値がついたりするのはご存じの通りです。しかし、これら横尾作品群はポスターという、あからさまな商業主義印刷媒体。いくらでも刷れて、そこかしこにべたべた。「ポスター作品」自体はロートレックが既にやったことですが、これは大変ナイーヴ。それに比べ横尾のはアナーキズム満々、伝統へのテロリズムのように見えます。ポスターとしての物理性に作品の本質があるわけではなく、そこに表現される世界自体(もしかすると、横尾自身の直感的感性そのもの)が作品の本体だとの強い主張を感じます。音楽における、印刷された楽譜⇔楽曲作品と関係が似ていますね。(音楽の場合、演奏というインター・メディアが存在しますが。)横尾の出自がグラフィック・デザイン畑だったため、意図的というより必然でもありますが、印刷媒体を前提として制作されるので、正規の印刷ならそれら全てがオリジナル。オークションなど屁でもない。 印刷された作品と言うなら、「責め場1・2・3」という連作は、版を重ねることで作品を構成していく印刷課程をそのまま露にすることで、逆に作品が解体される様、いわば解体ショーを表現の本体にしてしまっています。つまり、作品を構成する版を個別にプリントすると、そこには解体された作品のパーツが露になり、そのまま解体現場となるわけです。この捨て鉢な着想一つだけでも舌を巻いてしまいますが、同時に、背後にもうひとつ横尾の意図があるように感じられます。この作品の印刷技法は、シルクスクリーン。これは、スクリーンがマスクとなり、切り抜かれたところにインクが乗る技法。版の実体があるところは紙面の空白、版の切り抜かれた空白の部分に紙面のインクと、「版と紙面」両者の関係が正と負、実と虚という対極にありながらお互いがぴったり対になり、不可分の関係性が生じます。まさに、この作品自体が両者の接面に成立しています。この、作品の制作技法上に存在する対極関係。そして、前述したこの作品のテーマ、「露になった解体現場」、そこにある「構成と解体」の対極関係。さらに、作品自体のモティーフとなっている「SとM」。これら、コインの裏表、対極にあるもの同士が相互を補完し、ねじとねじ穴が出会うようにぴったり一体になる幸せな一点、その接合点が、この作品、「責め場」なのだと思います。何というメイクセンス!これこそが横尾の暗喩だと感じました。(下の写真はその連作中の「3」) 印刷媒体を作品とする手法は、マス・プロダクション、マス・メディア発祥の地、アメリカの作家達が盛んに用いました。(マス=massには、「大量の」とともに「大衆の」の意味もあります。)観念性を軽々蹴飛ばす、横尾の直感的感性のぶっ飛びの前では、ウォーホルもひよっ子に見えます。(個人的にはモンローもキャンベルスープもけっして嫌いではありませんが。)恐らく、横尾は観念自体も直感的に捉え、わしづかみに扱える能力があるような気がします。

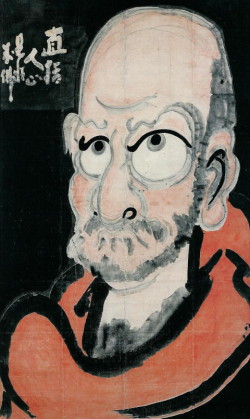

横尾は多作の作家で、猛烈な勢いで作品を作り続けています。孤高作品至上の伝統的な作家意識とは対極、パーフォーミング・アートに近い意識を感じます。かのピカソにも、孤高作品と平行して、無推敲の簡便な作品群があり、恐らく意識して即興演奏するかのように描かれたものだと思います。殆どはナイーブなもの、中には筆がじゃれている程度のものも多く、それに比べると、横尾作品は、音楽の演奏の如く、流れるように制作されながらも、作品世界としての充溢度はコンポジション・アート並み。きっと、横尾に降り注ぐインスピレーションがとんでもないのでしょう。何かモーツアルトの多作のよう。

前出「驚くべきリアル展」でのスペイン作家達の暴力性や官能性、グロテスクさはとても扇情的で、それは直情として、あるいは生理的に感得されてしまうのですが、横尾作品の暴力、エロやグロは、ちっとも直情に訴えません。むしろ、大っぴらな作為性によって現実離れした距離感をつくり、そこに形而上学的趣さえ生み出してしまいます。 日本情緒や艶かしさ、淫靡さも漂うのですが、決して心にまで響くわけではなく、視覚の表層をくすぐる、上っ面だけのプラグマティックな風情なのです。しかし、そんな嘘くさく実のない画面なのに、見ていると作品との間合いに、生と死のはざまで生き物として蠢く、人間の「業」がふっと浮かび上がってきます。のみならず、そこはかとなく「もののあわれ」さえ感じるのは、私が日本人だからでしょうか?

日本情緒や艶かしさ、淫靡さも漂うのですが、決して心にまで響くわけではなく、視覚の表層をくすぐる、上っ面だけのプラグマティックな風情なのです。しかし、そんな嘘くさく実のない画面なのに、見ていると作品との間合いに、生と死のはざまで生き物として蠢く、人間の「業」がふっと浮かび上がってきます。のみならず、そこはかとなく「もののあわれ」さえ感じるのは、私が日本人だからでしょうか? 前にも触れましたが、横尾の制作手法自体はありふれています。しかし、横尾の真骨頂は、そうやって作為された、うさん臭いあぶなさ、どぎつさ、きわどさ、悪趣味すれすれな極端の突先で、針の穴を通すようなメイクセンスをやってのける痛快さにあります。実にスリリング!こんなリスキービジネスは、軽業師のような表現上の非凡な運動、平衡感覚、そしてラディカルを手玉に取る、極めて鋭い直感の横尾にのみ許される芸当。

前にも触れましたが、横尾の制作手法自体はありふれています。しかし、横尾の真骨頂は、そうやって作為された、うさん臭いあぶなさ、どぎつさ、きわどさ、悪趣味すれすれな極端の突先で、針の穴を通すようなメイクセンスをやってのける痛快さにあります。実にスリリング!こんなリスキービジネスは、軽業師のような表現上の非凡な運動、平衡感覚、そしてラディカルを手玉に取る、極めて鋭い直感の横尾にのみ許される芸当。

この奇抜で前人未到の、そして、インモラルでスキャンダラスな企て全てを、こともなげに、無造作、無配慮、全く無遠慮に、ちゃっちゃとやってしまうかに見せる、傍若無人な外見。それは、正々堂々の道場破りでなく、「切り捨てご免」の辻斬りのよう。どこまでいっても箸にも棒にもかかりません。

横尾の中には、文字通り「奇想天外」が溢れています。

実は1970年代初頭に、とある奇遇でその横尾本人と会った事があるのです。

<番外・横尾忠則その2に続く>